南山女岩での左足骨折事故についての報告書

02/08/02 B改訂 by Umemura(41M)

<はじめに>

この度、南山にてロッククライミング中に転落し左足踵を骨折する事故を起こし、所属山岳会仲間の方々、他山岳会の方々初め沢山の方に下名の救助にご協力を頂き誠にお世話になりました。ここに改めて厚く御礼申し上げます。また同時に皆様に大変なご迷惑とご心配をお掛けしましたことをお詫び申し上げます。

下名は岐阜県立多治見病院に約3週間入院後、7/25退院しギブスを付けて松葉杖で移動出きるまでに回復しました。完治までにはまだ時間が掛かるとは思いますが、7/29に会社にも復帰しました。

本事故におきましては個人的に非常に反省しており、2度とこのような事故を起こさないためにもありのままの事実をここに明確にして今後の教訓として残したく思います。これが安全登山の一助となれば幸いです。本報告書はプライバシーに関わる氏名等は載せずに公開する所存です。また、ご意見ご感想等いただければ幸いです。

<事故報告>

● 日時:2002年7月6日(土) 10:20頃

● 事故者:42歳男性A

● メンバ:50歳男性B(**)、45歳男性C(*)(**)、54歳男性D(**)、42歳男性A(*)(**)

((*)X山岳会所属 (**)Y山岳会所属)

● 場所、ルート:豊田市南山の岩場(女岩)バンドルート(Ⅴ級)

尚ルート名及びグレードは全て「岩と雪」の東海の岩場集による。

● 怪我の状況:左足踵開放性骨折

● 事故の状況:

7/6(土)曇り時々雨(雨はぱらつく程度)

6:10 自宅を出発(AとCは事前にTELで天気が持ちそうなことを確認)

途中コンビニで朝食のサンドイッチ/おにぎりとポカリのペットボトルを買う。

7:10 南山の駐車場に到着し、トイレを済ませサンドイッチを食べる。

A,B,Cがそれぞれの車で到着し装備を持って女岩に移動。

7:20 女岩でクライミング開始。

(1) 3人なので、まず3人でザイルを組む事(Φ9mm2本、トップはダブル)とする。オーダはA-C-Bの順でラストのBはΦ11mmを下降用に肩から背負って登る。ルートはダイレクトルート(Ⅴ+:from「岩と雪」の東海の岩場集、以下同様)懸垂用のザイルはバンドルート/競技会ルートのところに設置。

尚、当日Aの登ったルート一覧を表1に示す。

(2) 次にB-Cでザイルを組み(Φ9mm2本)凹角ルート(Ⅳ+)をB-Cのオーダで登る。この時Aはバンドルート(事故と同じルート:Ⅴ級)をユマーリングでクライムする。

(3) 次にザイルパーティをA-Cとして、A-Cの順で右端の右Ⅰルート(Ⅳ+)を登る。この時Bは競技会ルート(Ⅵ級)でユマーリング。

(4) Cのトップの練習のため、最も易しい左Ⅰルート(Ⅲ+)をA-Cの順で1本、次に同じルートをC-Aの順で1本計2本登る。この時Bは競技会ルート(Ⅵ級)でユマーリング。(このルートは結構難しくフリー化のトレーニング)

9:30 (5)次にA-Cの順で競技会ルート(Ⅵ級)を登った。難しいルートをリードしていることもあり、核心部はA0で突破。この辺りでDが合流。(Eがもう一人来る予定であったが都合で不参加)。Aはこの時点で6本登っておりFに携帯TELで「もうそろそろクライムを終え帰りに寄る」旨伝える。

(5) 同会であるが別パーティのDが来たため、クライミング継続。B-Dの順でバンドルート(Ⅴ級)を登り、A-Cは相談しもう1本ラストに同じバンドルート(Ⅴ級)を登ることとした。Aはランニングビレーにヌンチャク(クイックドロ・スリング)の手持ちが2本しかなかったため、前のパーティ・セカンドのDに「プロテクションの残置」をお願いするが連絡が不徹底となり結果的に回収され回収を了解する。

10:20

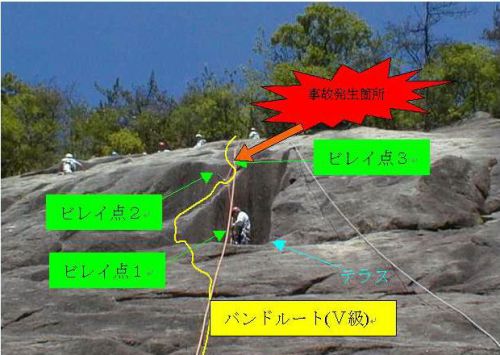

(6)Aがトップでバンドルートを登り始めバンド下部に1個(ビレイ点1)、そして核心部を越えその上のバンド上(ビレイ点2)にヌンチャクでプロテクションを取る。(当該部の写真を図1に示す。これは事故以前に撮影のもので写っている人は全く無関係です)少し上がりバンドの出口のビレイ点3にプロテクションを取ろうとしたところ、手持ちのヌンチャクが無くなった事に気づき肩と首にクロス掛けしていたシュリンゲを苦労して取り出した。それをビレイ点3のハーケンにシュリンゲを入れ、その通した2本を重ねて同時に引っ張ったところ、1本が手から滑りその反動でそのシュリンゲを握ったまま飛び降りる様な形で墜落した。(事故発生)左手はバンド上の不安定なホールドを握っており墜落を防ぐことは出来なかった。Aにとっては7本目のルートであった。しかしこのバンドルートは当日2回目(トップは初めて)であった。またここは過去には何回もトップでリードしているルートでもあった。

図1 南山女岩-事故発生箇所(バンドルート核心部)

Aは約5m下のテラスまで墜落し、着置と同時に左足首が外側に大きく曲がり、左足首内側から骨が飛び出しているのを確認したため骨折と直ぐに判明し、「足首骨折!」と連絡。とっさに右手の手のひらで傷部(骨)を押し込み足首を正常の位置まで戻す。出血がひどく当たり一面が血だらけとなる。隣をクライム中の他山岳会のメンバが近寄ってきてコールをしてくれた。また「一人で降りれますか?」と聞かれたため、「大丈夫です」と回答し、ビレイ点2を支点として9mmザイルを2本両手に持ちまた握っていたシュリンゲで摩擦を取る形で右足ケンケンで自力で懸垂下降で取り付き点に下降する。もちろんこの時はセカンドのCに確保してもらっての下降。

B、Dは終了点から懸垂で下降して、B,C,D及び他山岳会の2名で骨折したAの左足骨折外傷部を他山岳会から頂いたガーゼ(タオル)で覆い、クライミングシューズの上からテーピングで固定。ハーネス等を取る。

10:30 Bに担がれ道路上までAを運び、救急車を呼ぶ。

出血が激しいため、膝上でシュリンゲと木を使って止血をしていただく。また他山岳会の人が飲み物を与えてくれた。

10:50 豊田市消防署の救急車で豊田記念病院に搬送される。Cが付き添っていただいた。骨折部はしっかりと固定していただいた。B,Dにて後かたづけをしていただき、他山岳会の2名に岩場の血痕の清掃を行って頂く。また豊田記念病院でレントゲンで踵骨が粉砕状態にある事が確認される。(本人の痛みがひどいが出血は少なくなる。)豊田記念病院ではクライミングシューズを脱がせ、傷口部の消毒、点滴を受けた。

13:00 豊田記念病院からAの自宅近くの岐阜県立多治見病院に救急車で運ばれる。Cに付き添って頂く。

豊田記念病院の会計等をB,Dにて処置して頂きAの車をAの多治見自宅に移送しながら県立多治見病院に移動。

16:00 県立多治見病院で再レントゲン、検査の結果左踵骨開放性骨折で全治3ヶ月。ばい菌進入による骨髄炎を防止するため直ぐに手術実施。家族到着。

18:00 手術完了し、踵骨を2本の針金で固定実施し、ギブスで膝下まで固定。

踵骨が大きく5つに粉砕しており完治しても踵が元に戻らず運動は不可能と診断される。即日から県立多治見病院整形外科に入院。

7/25(木)退院

ギブス及び針金固定は継続。痛みがまだひどく痛め止めを1日中服用。但し、松葉杖で歩行可能。

表1 7/6の南山女岩におけるAの登はんルート一覧

No. ルート グレード(「岩と雪」東海の岩場による) 方法 備 考 1 ダイレクトルート Ⅴ+ リード(トップ) 2 バンドルート Ⅴ ユマーリング 事故と同じルート 3 右Ⅰルート Ⅳ+ リード(トップ) 4 左Ⅰルート Ⅲ+ リード(トップ) 5 左Ⅰルート Ⅲ+ セカンド 6 競技会ルート Ⅵ リード(トップ) 但し核心部はA0で突破 7 バンドルート Ⅴ リード(トップ) 事故発生

<当日の状況>

(1) 装備

ザイルはΦ9mm 45m:4本、Φ11mm 45m:2本 持参する。Φ11mm1本は全く使用せず。ドッペルを組む時はΦ9mm 45m:2本をダブルで使用。またフレンズ(キャメロット、エイリアン)は持って行ったが使用せず。

Aの装備等は、以下のとおり。ヌンチャクを持っていなかったのはまずかった。

・ハーネス:ブラックダイヤモンドのフリークライム用

・メット:ガリベール

・クライミングシューズ:ディアブロ(アルパイン用にサイズは大きめ)

・確保器:エイト環(下降器と兼用)

・服装:長袖ポロシャツ、長ズボンジャージ、靴下は使用せず。

・確保用手袋:軍手

・シュリンゲ、ビナ:6,7set(但し、ヌンチャクはゼロ、トップをやる時はBに借用した)

・ユマール:ペッツェル1個

・テーピング:右手手首を捻挫しており、クライミング前にテーピングで右手手首を固定。チョークは南山のクライム・レベルでは必要なく、使用せず。

(2) Aの体調

朝が早く、朝食としてコンビニのサンドイッチを2片食べたのみ。でも体調としては悪くはなかった。但し、右手首のソフトボール大会での捻挫が完治しておらず痛みがあったため、テーピングで固定。墜落時に右手でハーケンにシュリンゲを取る処置に手間取ったのはこの捻挫が影響している可能性もある。

(3) 気候

高温多湿。南山は南向きの日当たりの良い岩場であり、夏は早朝を除いて暑くてとても長時間トレーニング出来ない状況。当日は曇っていたが、暑くて汗がにじみ出る程であった。

(4) Aの過去の山歴

大学山岳部でアルパインクライミングを修得。(20年以上前)

過去2年の山行(ゲレンデ含む)は表2のとおりで、厳しい山登りはしていないが、ゲレンデ、沢登り等のザイルを出す登山には3,4回/年行っている。しかし時代にマッチした装備、技術の講習会受講等は行っておらず、もっぱら中高年の山仲間で酒の入った登山を実践していた。また「昔取った杵柄」でちょっとしたバリエーションを楽しむ登山を実践。

(5) 山仲間と自意識

Bは岳連A級指導員で技術/実力ともある。CはAの大学時代の先輩であるが20年ぶりのクライミングで最新のクライミング装備、技術等は当日ほとんどなし。

A,B,C,D全員40~50代で典型的な中高年クライミング。それ自体悪くはないが、誰もが昔の全盛期の記憶と現実の実力の格差を知ってはいるが、定量的に把握していたかどうか疑問?(失礼な言い方ですいません。)少なくとも下名(A)は自信過剰に陥っていたように思われる。特に初っぱなトップでダイレクトルート(Ⅴ+)をリードすること自体あとで思うと異常。初めは簡単なルートから取り付くのが常識。

表2事故者Aの最近2年間の山行記録

(黄色く色を付けたところがザイルを使う山登り(ゲレンデも含む))

2002.7.6 南山(岩登り) 2002.6.9 南山(岩登り) 2002.5.1~5.3 焼山(山スキー) 2002.3.23 乗鞍岳(山スキー) 2001.12.22~23 中ア 越百岳 2001.12.8 南山(岩登り) 2001.11.24 御嶽 2001.9.23~24 穂高中又白谷岩登りと蝶ヶ岳 2001.9.1 御在所藤内壁(岩登り) 2001.8.13~14 中ア正沢川細尾沢から木曽駒ヶ岳(沢登り) 2001.7.14~15 針ノ木岳、蓮華岳 2001.5.3~4 守門岳、浅草岳(山スキー) 2001.4.14 奥美濃 野伏ヶ岳(山スキー) 2000.12.23~24 南八ヶ岳 赤岳西壁 2000.12.10 屏風山(フリークライミング) 2000.11.26 屏風山(フリークライミング) 2000.10.21 恵那山 2000.10.7~8 餓鬼岳、燕岳 2000.8.15 中ア宝剣岳-東横川(沢登り) 2000.7.29 釈迦ヶ岳流れ沢(沢登り) 2000.5.4 雨飾山南尾根(山スキー) 2000.4.15 上高地 2000.4.1 毘沙門岳(山スキー)

<事故に至った推定原因>

下名(A)がビレイ点3において右手でシュリンゲをハーケンに通すのに手間取り、通したシュリンゲを引っ張る時に片方が手から滑りその反動で、シュリンゲを握ったまま飛び降りるように墜落したことが直接的な原因と考えます。

間接的な原因としては、高温多湿の気象状態で7本目のルートであり、疲れが出ていたのと、最後におまけのクライムという位置付け、及び過去に何回も登っているルートであり当日も2回目同じルートということで緊張感が不足していたこと。更にヌンチャクが無くなり微妙なバランスでシュリンゲを肩からはずし捻挫の右手でハーケンに通す作業を行ったこと等の作業性の悪さが考えられます。またいつも一緒に登っている仲間通しであるが故の意志疎通の悪さも一因していることも考えられます。

総括すると危険な行為を危険と察知出来ずにいたことが下名の事故に至った要因であったと考えます。

<その他>

今回1.5m弱下にプロテクションを取ったにも関わらず約5m下のテラスにもろに着地してしまったことの原因として以下が考えられます。今後の教訓としてあえて書きます。

・ 9mmダブルで登はんする場合プロテクションはザイルの流れを考慮して普通交互に通すが今回の場合ビレイ2にのみ荷重が印加されザイルはかなり伸びる。ゲレンデやフリークライムで墜落距離を短くするにはΦ11mmシングルを使用すべきと感じました。

・ 確保に肩がらみ確保を採用。下名も1度セカンド確保を実施した時、肩がらみ確保をやっており、ザイルパートナ同志これで認識していたが、今回の場合、フリークライム時によく行われるボディビレイを使用すべきでありました。ボディビレイは墜落時の衝撃をハーネスと確保器で吸収できるため墜落距離も短く、この確保方法はフリークライムでは常識の確保方法であるが、昔のアルパインではこんな確保は無かった。つまり新しい技術のうちである。そして確保者はトップがいつ墜落等しても、荷重方向はどちらでどのような確保がBESTかを常に考えておく必要があると思います。また8環の他、ATC(豚の鼻)やグリグリといった適切な確保器を装備として準備しておくことも必要と感じました。

<対策案/教訓>

今回の事故からの反省をふまえた、下名の対策案/教訓は以下です。

1. ベテランでも時代にマッチした登山技術、装備の修得に努める。

山岳部としては指導員を中心に定期的に講習会等を実施し、お互いのレベルアップとレベル維持を図る。

2. 登はん前にザイルパートナはお互いの装備、ハーネスの着用状況の確認、確保の仕方等の確認を行う習慣を付ける。

3. たとえゲレンデでも計画書を書き、リーダを決める。計画変更等はリーダの許可のもとに行う。

4. 危険を危険と認知出きる感性、素地を養い安全登山に努める。

また最終的に所属山岳会で話し合った、再発防止の約束事は以下です。

◎ 毎年、年度初めに、部内講習会を実施する。

講師は、岳連の講習会に参加した部員が受け持つものとする。

具体的にはザイル祭当日の午前中にこれに当てる。

◎ 登攀前に、パートナーと相互に装備等の着用状態、員数、確認しあい、また技術的な打ち合わせや指導事項等があれば相互に確認することを習慣付ける

◎ 例え、南山のような手軽に出かけられる山行(訓練)であっても、

リーダーは誰が担当するのかを確実に決めて臨むこと。

◎ 時代にマッチした装備の使用、技術の習得に努める。

(岳連主催の講習会に参加するのが近道である)

◎ 半袖、半ズボン(フリークライミングスタイル)、ノーヘルメットは 厳禁とする。(登攀時のみ)

◎ 「登山活動の安全は、自分自身の責任において築くもの」

これを部員の一人一人の合言葉とする。

以上